アクセシビリティに関するプリファレンス設定を一元管理する「GPII」

数カ月前になりますが、「Global Public Inclusive Infrastructure (GPII)」というプロジェクトがあることを知りました。

アクセシビリティに関するプリファレンス (お好み) 設定をクラウドで一元管理して、様々なデバイスで共通に使いまわせるようにする、という試みです。ユーザーが、いつ、どこで、どんなデバイス (情報端末) を前にしたとしても、デバイスが自動的かつ瞬時に、そのユーザーにとってわかりやすく (使いやすく) なるように変わる、という効用が期待できます。

以下の GPII の紹介ビデオをご覧いただくと、概要がよくわかると思います。

GPII のしくみ

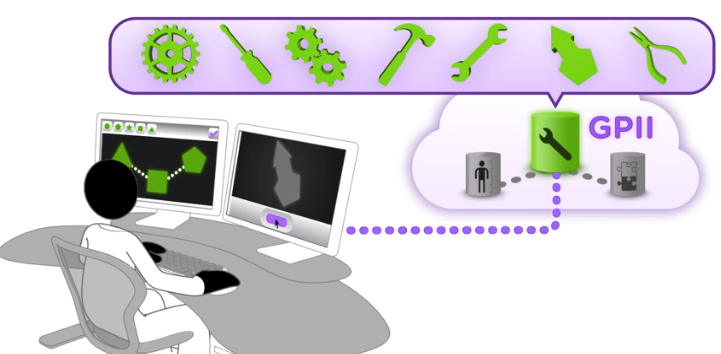

大まかに言うと、GPII は以下のようなしくみで動きます (画像は、上でご覧のビデオからキャプチャしたものです)。

クラウド上に、ユーザーのプロフィール (障害の種類や度合いといった情報も含む) を登録します。

支援技術が開発され、クラウドに登録されます。ユーザーのプロフィールと、支援技術情報 (どの支援技術をどういうセッティングで使うか) がマッチングされます。

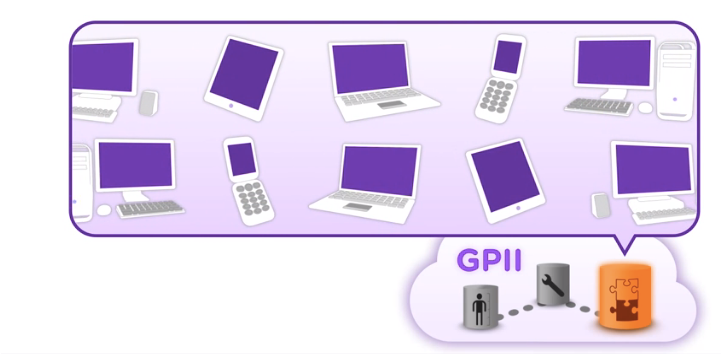

多種多様なデバイスが、クラウド上に登録され、支援技術情報と紐づけられます。

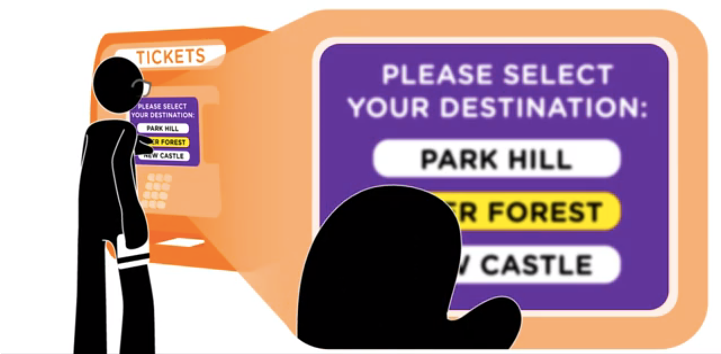

ユーザーが自身のプロフィール情報を持ってデバイスにアクセスすると、そのプロフィール情報をもとに、支援技術情報が呼び出され、それに適応してデバイスのセッティングが変わって、自動的に適切な支援技術を使えるようになる、というわけです。

GPII の Web サイトを読むと、ユーザーのアクセス (ユーザー認証) 方法には、USBトークンを挿し込む、カードリーダーに ID カードを読み込ませる、などがあるようですが、各人の携帯端末 (スマートフォンなど) の近距離無線技術 (NFC や iBeacon) を使って、ユーザーがデバイスに近づいただけで自動的にセッティングが切り替わる…なども考えられそうです。

社会インフラとしてのアクセシビリティ向上

GPII を利用すると、異なるデバイスを使っている、あるいは使わざるを得ないときでも、ユーザー認証すれば、どのデバイスでも同じような支援技術を使うことができます。PCやスマートフォン、タブレットといった個人端末だけでなく、公的機関 (図書館など)、教育機関 (学校など)、商用施設 (キオスク端末など) ...にも適用できます。ある特定のプラットフォーム (OS、デバイス、ブラウザの種類) に依存するのではなく、社会インフラとしてアクセシビリティを向上させようという、(よい意味で) 野心的な試みだと言えるでしょう。

ユーザーにとっても、障害の度合いや各自の使いかたのクセに合わせた、細かなカスタマイズ設定がしやすくなりそうです。プラットフォーム非依存で多種多様なデバイスに自動的に適用されるので、デバイスごとに同じようなカスタマイズ (コンピューターに詳しくないユーザーは、都度、ボランティアや専門家に依頼しなければなりません) を何度もしなくて済むからです。

上のビデオを見ると、GPII は障害者や高齢者がメインターゲットに見えますが、それ以外の人でも、たとえば海外に行ったときに接するキオスク端末を自国語で表示する、など、広い意味で様々なアクセシビリティに応用できると思います。日常生活の様々なシチュエーションにおいて、ユーザーエクスペリエンス (UX) を高める可能性を持ったしくみと言えそうで、今後の展開が楽しみです。